LA CASA QUE CRÍA MALVAS

Al olmo viejo, hendido por el rayo

Y en su mitad podrido

Con las lluvias de abril y el sol de mayo

Algunas hojas verdes le han salido

A.M

Las fotos también se clavan, como las astillas, en ese lugar,

frontera entre la uña y la conciencia donde no llega la ayuda de la otra mano.

Es necesaria la serenidad de llegar a casa para liberar los humores y las

maderas de la sobriedad impía de la carne. Un dedo anular que me duele porque

estoy vivo.

Y es que, me encuentro en esa frontera de la que habla

Reverte, donde está su amigo Antonio, entre el estoicismo y el pasotismo que

limitan los polos opuestos de la niñez y la ancianidad. Colgó mi querido

hermano el artículo de Arturo (Pérez), en el grupo del Ateneo, y del Fernando

escritor hasta el Fernando ciudad me llevaron en volandas la incredulidad y el

hastío.

Hace varios años que me quedo mirando a esa casa. Me he

impregnado, en cierto modo, de su decrepitud y abandono. Parece un sacrilegio

que la gente las deje al capricho de los elementos, al albur de los ocupas o de

los gatos que pasan, furtivos, por los agujeros de las ventanas. En esta, una

valla mugrienta y vergonzosa contribuye aún más a que se acumulen a su

alrededor los detritus de la ciudad. Son fluidos perversos y residuos canallas

los que van revistiendo los muros externos, y solo las ortigas y los hierbajos

sin nombre se atreven a convivir con semejante ecosistema de decadencia. Hay

una especie de grito ahogado, mezclado con el ruido mecánico del camión de la

basura en esa acera, en esa parte del universo. Te preguntas si es necesario

ese oleo sobre lienzo en la sociedad de los cuidados. Esta cultura woke,

que todo lo reviste de terciopelo para luego abandonarlo a su suerte, vive y se

hace más fuerte, precisamente, por ese impulso de repulsión entre lo nuevo y lo

viejo, que deja esa legión “de los que madrugan” compuestos y sin novie.

Con los soles de agosto y los vientos de octubre, se le

multiplicaron las descalabraduras y los mechones pardos a la casa de la calle

Libertad. En septiembre, su existencia zombie se ralentiza. Se agradece

un septiembre amable a cierta edad, como decía Umbral, salvado ya de esta

sinrazón por la parca. Este mes es una tregua exigua para la querida “abuelita”

de la Plaza del Santo. La condenaron a no recibir su respirador, como hace unos

años, a pesar de su Covid de soledad no buscada.

Huérfana de gentes y de instituciones, se tapa las vergüenzas con el taparrabos de tela verde, o negra, que le lanzan displicentes los operarios municipales, y como una mendiga con trienios, ya no causa ni rechazo. ¿Seré el único voyeur que la mire y que la retrate? ¿Se habrá removido alguna conciencia más, algún ser sintiente, quizá un Secretario de entrada (o de salida) cuyos ojos se hayan salido de las cuencas?

Con la caída de las primeras tejas, se pudo ver aquella lejana noche del mes de abril, cómo el polvo se mezclaba con los recuerdos, rancios algunos, húmedos otros, pero todos importantes. No hay peor cilicio para los nostálgicos que encontrarse una casa abandonada o una caja rústica con celofanes rojos, en cuyo interior descansan, como mortajas, las fotos en blanco y negro de una familia que no conocemos. A lo mejor esta tiene esas costras de herida, en su interior. Quién sabe. Ahora los muros parecen los sostenes de un infierno petrificado, y las hierbas del tejado, un flequillo de momia, que se escapó al embalsamamiento. Las puertas verdes, los tallos grises, los huecos negrísimos de su cráneo, que auguran misterios de vajillas abandonadas y sillas de polvo. Rafa me comentó que a pie de calle se abría una mercería. Esas tiendas, que sobreviven a las grandes superficies, disfrutan de una prórroga vital ciertamente merecida. Quién compra aguja e hilo en Carrefour. O una goma para el calzoncillo, o un dedal. Bien pensado…quién compra eso hoy en día. El péndulo de Pérez Reverte me ha llevado al lado viejuno sin quererlo. Quién compra un braguero, si ya no hay labor donde uno pueda herniarse.

No se distingue bien, pero parecen embudillos y uvas de gato

los que se han adueñado de la cubierta desdentada de la casa. Son crasuláceas

que le han dado otra vez vida por arriba, cuando normalmente discurría por las

distintas habitaciones, allá abajo. Hace un mes, más o menos, adquirieron

frondosidad y parecía que iban a parir sus frutos en esa atalaya, que caerían

rodando por los roquedos y los filos hasta caer dentro de la “faja de mugre”

que recogen las vallas. Quizá alguno de esos mondonguillos golpeara a algún

transeúnte, y le hiciera volver la cabeza; pero no caería en la magia de su

decrepitud, como caí yo hace tiempo. Con las mismas, comenzaría a andar y se

iría por la calle Pizarro, pensando en sus cosas.

Uva de gato o uva de pájaro. ¡Qué nombre tan extraño para una

mala hierba, inserta en un huerto urbano de ático en abandono! En sus entrañas,

urdirán sus telas las arañas, como dijo el poeta, y será solo este canto de

frontera a la poesía y a la estulticia humana el único motivo digno para que

siga esa casa en pie, de esta manera. Da gusto cuando, en otros lares, a estos

enfermos terminales con huertos en sus cabezas les ponen un letrero, como al

enfermo en los pies de la cama, con su diagnóstico y tratamiento:

“Orden de ejecución urbanística. Si en el plazo máximo de

quince días no se ha derribado, se hará por ejecución subsidiaria,

repercutiendo en los dueños los gastos ocasionados.”

Delicia para la lectura, astilla desclavada, eutanasia

debida. Desenchufar las máquinas para darle una muerte digna. Arroparla, quizá,

con la colcha que tanto quería, no sin antes, quitarle con cuidado el trapo las

vergüenzas y limpiarla como solo sabe hacerlo un hijo por su madre. Estamos en

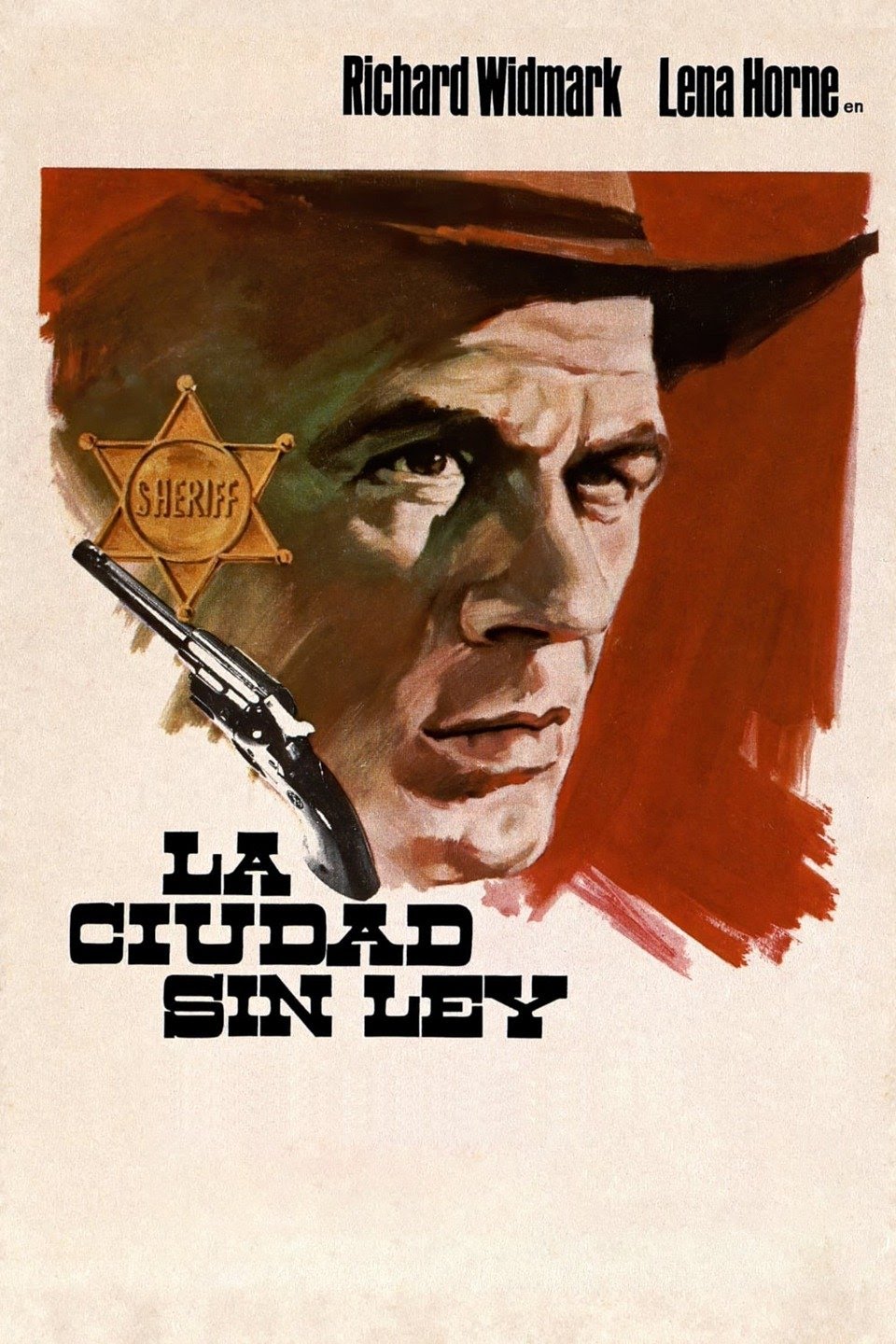

una ciudad sin ley, y ni siquiera tenemos un Richard Widmark que haga sonar las

espuelas por delante de la terraza de La Sidrería.

He llegado a mi habitación, la de las obsesiones y espinas, y

la foto se unía a otras que en su momento borré, y a otras que saqué en el

pueblo, de otros abandonos y soledades, donde las hierbas, hechas árbol ya, le

salían por los ojos y por la boca, en una colonización cruel, de pura vida,

pero a la que no te acostumbras. A esto tampoco, y como estoy seguro de que

seguirá así, en esos eternos estertores, la miraré con nostalgia y estupor, tocando

sin mirarlo, el dedo anular, para comprobar que no estoy muerto, todavía.

Comentarios